四川大学刘百仓教授团队近期于电动车废电池锂回收方面取得新进展,在知名期刊Separation and Purification Technology发表题为“锰基和铝基吸附剂对废旧锂离子电池萃余液中锂的高效回收:预处理、吸附机理及性能比较”的文章。该文章的第一作者为博士生李希凡,通讯作者为刘百仓教授。

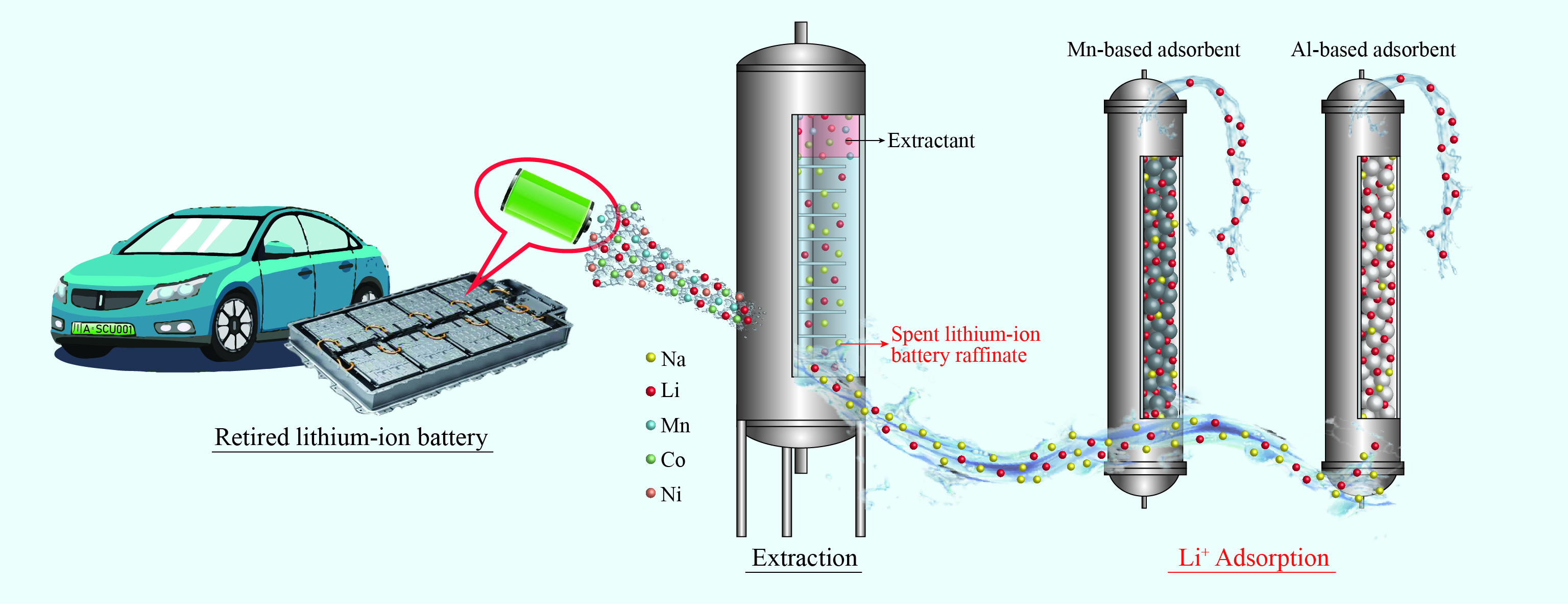

「图文摘要」

「研究亮点」

1、从废旧锂离子电池萃余液中回收锂。

2、预处理可去除萃余液中84%的有机物并提升锂的回收率。

3、锰基和铝基吸附剂表现出优异的锂吸附性能。

4、吸附动力学、吸附容量和选择性表明该技术具有很高的可行性。

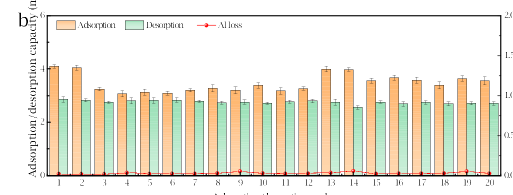

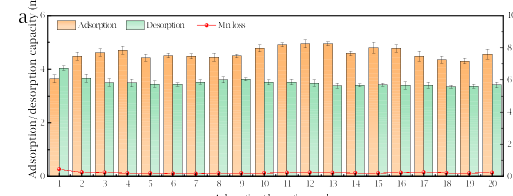

5、在20个吸附-脱附循环中,铝损可忽略不计,锰损较小。

「文章简介」

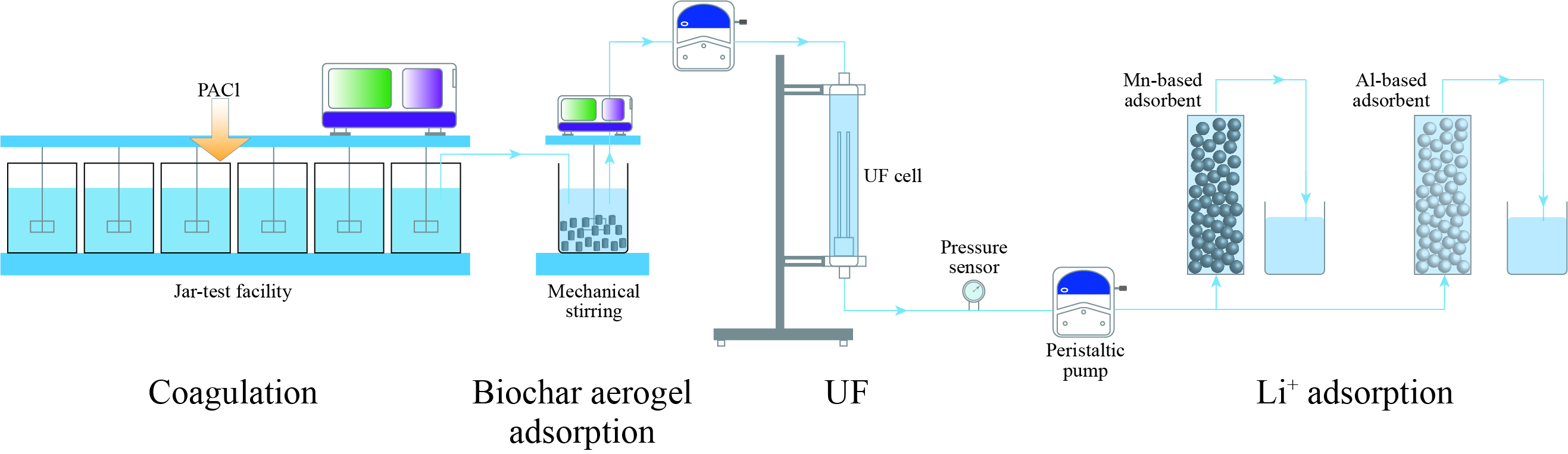

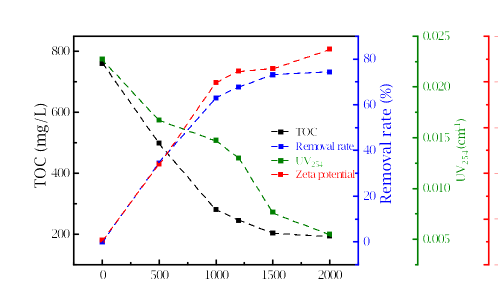

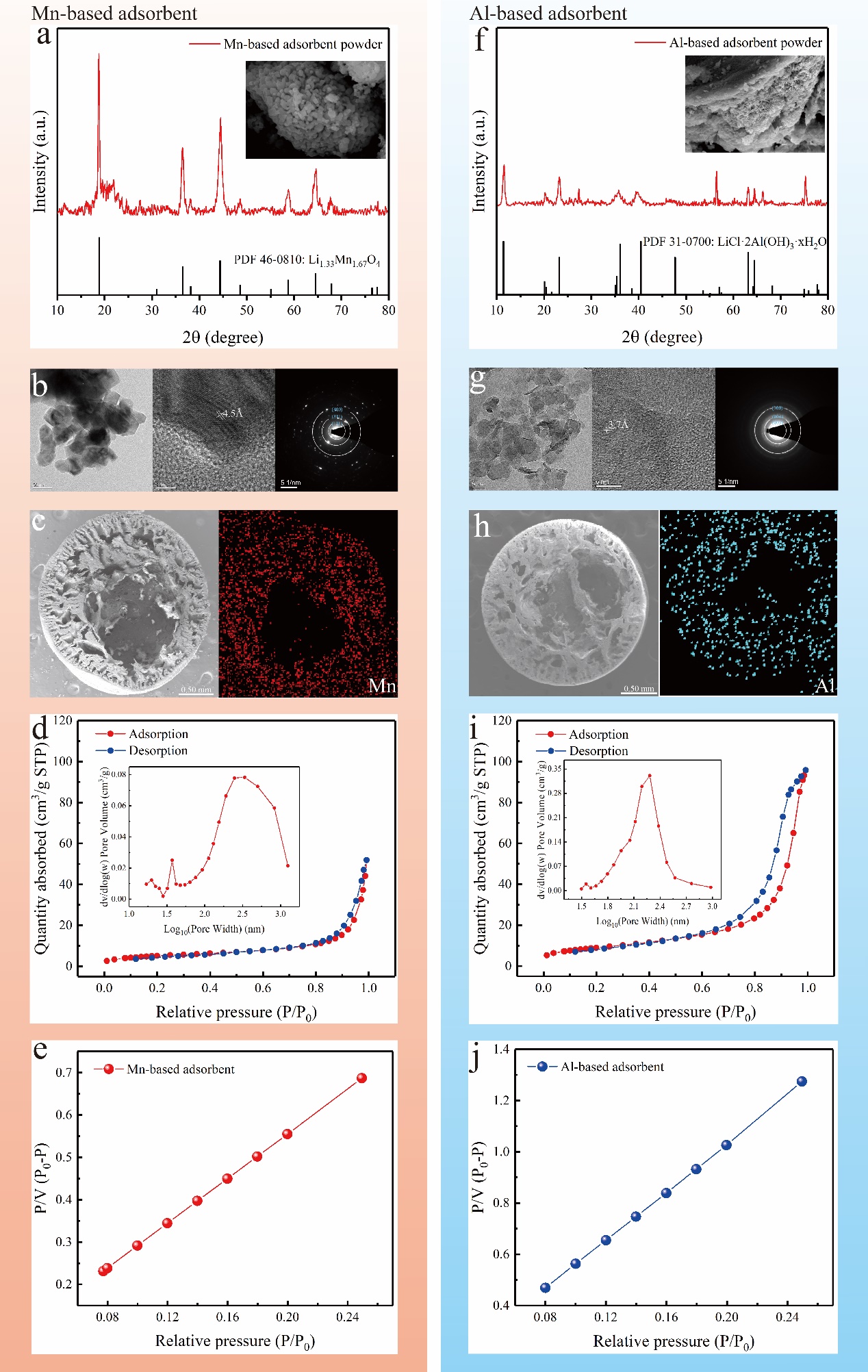

随着大量退役锂离子电池的涌现,从废旧锂离子电池萃余液(SLR)中提取锂变得越来越重要,这对于环境保护和可持续锂供应至关重要。首先确定了SLR的有机和无机成分,其较高的有机物含量(高达760.5 mg/L)严重影响了锂的回收率。因此,我们采用了一系列预处理技术,包括混凝、生物炭气凝胶吸附和超滤对SLR进行预处理,实现对有机物高达84.3%的去除率。随后,分别采用固相反应法和水热法合成了H1.33Mn1.67O4和Li/Al层状双氢氧化物吸附剂,将其制成具有PVC骨架的球形吸附剂颗粒,并应用于固定床吸附柱中,从预处理过的SLR中回收锂。结果表明,Mn基和Al基吸附剂均表现出快速的吸附动力学,在2小时内达到饱和。与Al基吸附剂相比,Mn基吸附剂对Li+表现出优异的吸附选择性和更高的Li+/Na+分离系数(αLi Na),其分配系数和αLi Na 值分别为6.62 mL/g、8.79和4.92 mL/g、8.17。另一方面,Al基吸附剂表现出更好的稳定性,Al损可以忽略不计,而每次吸附-脱附循环中的Mn损小于0.2%。值得注意的是,两种吸附剂均表现出优异的可重复使用性,其吸附容量在20次吸附-脱附循环后保持稳定。

图1. 预处理及锂吸附系统流程图。

图2. SLR溶液的TOC、UV254和Zeta电位值随PACl混凝剂用量增加的变化。

图3. (a) SLR原水及经过预处理后水样对超滤膜性能的影响,(b)不同预处理阶段水样中TDS、TOC变化情况。

图4. 锰基和铝基吸附剂的特性:(a,f)粉末前驱体的XRD图;(b,g)吸附剂粉末的TEM图和SAED图像;(c,h)吸附剂颗粒的SEM显微图像和EDS图;(d,i)吸附剂颗粒的N2吸附-解吸曲线和孔径分布图;(e,j) BET表面积图。

图5. (a)锰基吸附剂和(b)铝基吸附剂对锂的吸附动力学。

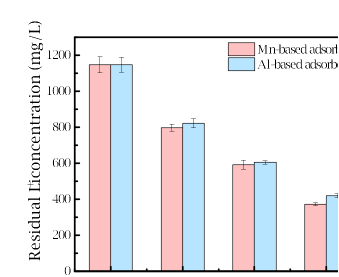

图6. 锰基和铝基吸附剂颗粒的多级吸附性能。

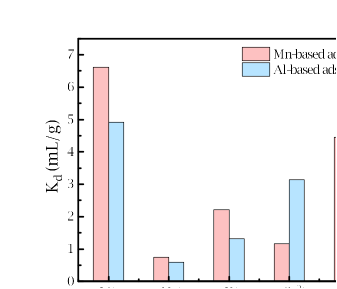

图7. 锰基和铝基吸附剂颗粒对共存阳离子的分配系数(Kd)。

图8. 循环实验中Li+的吸附-解吸能力及相关的Mn、Al损失:(a) Mn基吸附剂颗粒,(b) Al基吸附剂颗粒。

「原文信息」

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.seppur.2024.128652

「部分作者介绍」

第一作者

博士生:李希凡

通讯作者

刘百仓教授

工作单位:四川大学

通讯邮箱:bcliu@scu.edu.cn

先进膜与水资源可持续利用团队

http://www.baicangliu.org

期待大家的关注!