我院新能源材料与电池团队在国际能源环境领域顶级期刊《Energy & Environmental Science》上发表高电压钴酸锂相关最新研究成果,论文题目为Ion Exchange-Induced LixMgyBOz Coating Synergized with Reinforced Bulk Doping Enables Fast-Charging Long-Cycling High-Voltage LiCoO2。论文第一作者为博士研究生王婷,论文通讯作者为张永志副研究员和孟岩助理研究员,肖丹教授对论文进行了系统指导,我院为论文的唯一通讯作者单位。

在高压条件下(>4.5 V vs. Li⁺/Li),LiCoO2(LCO)的实际应用受到不可逆结构退化和界面不稳定的严重限制。该研究提出了一种计算指导的“占位交换”策略,通过Mg-Na离子交换在LCO表面实现强健的LixMgyBOz(LMBO)非晶涂层的原位自组装。理论计算揭示了该交换过程的热力学可行性及界面驱动力,为稳定涂层的自发形成提供了基础性见解。在该结构中,Na掺入LCO晶格增强了Li⁺脱嵌动力学和体相结构稳定性,而LMBO表面层则通过稳定晶格氧、减少电解质腐蚀和阻止过渡金属溶解,有效缓解了界面降解。此外,Na的体相掺杂和LMBO的表面包覆有效增强了O3/H1-3相转变的可逆性和LCO结构的稳定性。这种体相-表面协同稳定策略赋予改性LCO(N-LCO@LMBO)在4.6 V下卓越的循环稳定性和快充性能,在1 C倍率下循环500次后放电容量达到171.3 mAh g-1,在3 C倍率下循环1000次后仍保持163.7 mAh g-1。值得注意的是,该研究首次实现了基于LCO的正极材料能够在4.7 V下承受5 C快充,循环500次后容量保持率达82.1%,为更高电压、快充型钴酸锂树立了新标杆。此外,由N-LCO@LMBO与石墨组装的软包电池在3 C快充条件下,初始容量超过400 mAh,循环500次后容量保持率达92.8%,凸显了其实际应用潜力。基于这些结果,该策略进一步扩展到商业LCO,证明了其普适性和可扩展性。该工作为通过靶向离子交换机制合理设计稳定的层状正极材料开辟了新途径。

本研究得到了国家自然科学基金委和四川省科技厅的经费支持。

论文相关图片如下:

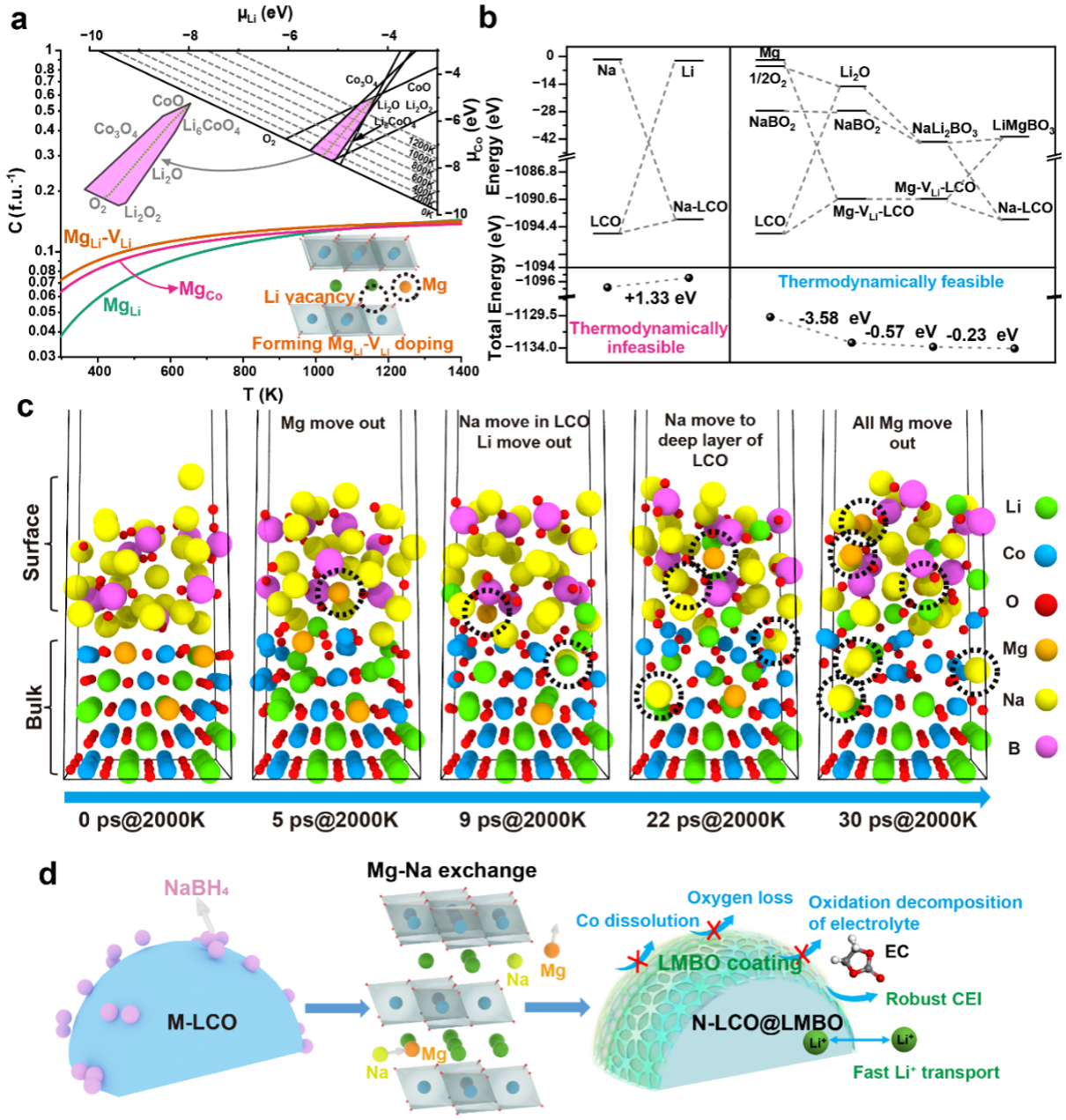

图1 (a) Mg掺杂LCO中平衡缺陷浓度随温度的变化关系,浓度以每化学式单位(f.u.⁻¹)给出。插图为LCO的化学势图,阴影多边形定义了LCO的稳定区域,灰色点线表示不同温度下O₂的化学势极限,绿色点线为用于浓度计算的参考化学势(μ)位置。(b)(上)不同化学过程中各物质的DFT计算能量,水平线标示不同材料。(下)上方材料的总能量,标注数字为左右过程之间的能量变化。(c) Mg掺杂LCO与Na₃BO₃涂层在2000 K下的AIMD模拟中提取的代表性帧图像。黑色虚线圆圈指示了不同时间点Mg离子和Na离子的相对位置。(d) “占位交换”策略示意图。

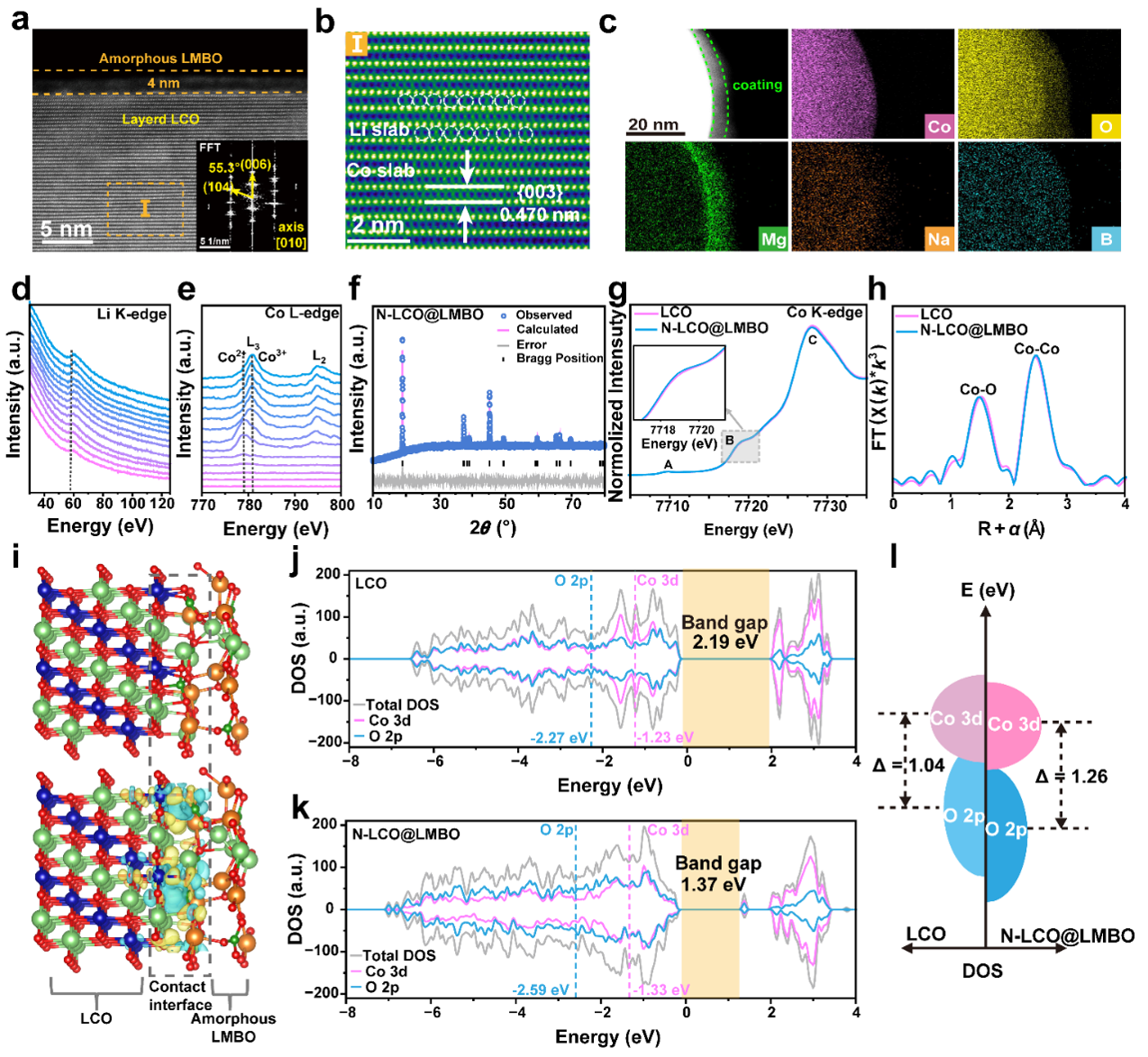

图2 (a) 采用球差校正透射电子显微镜获取的N-LCO@LMBO高分辨率HAADF-STEM图像及相应的FFT衍射图。(b) 图2a中橙色矩形区域的放大图。(c) N-LCO@LMBO颗粒边缘的ADF-STEM图像及Co、O、Mg、B和Na的EDS元素分布图。(d, e) N-LCO@LMBO在(d) Li K-edge和(e) Co L-edge的EELS谱图。(f) N-LCO@LMBO的XRD图谱的Rietveld精修结果。(g) LCO与N-LCO@LMBO的归一化Co K-edge XANES谱。(h) LCO与N-LCO@LMBO的k³加权Co K-edge EXAFS谱经傅里叶变换后的幅度与原子间距离的关系图。(i) LCO (104)晶面与非晶LMBO之间的界面晶格结构及相应的电荷密度差图。黄色区域表示电荷密度增加。(j, k) (j) LCO和(k) N-LCO@LMBO的计算总态密度和分波态密度。(l) LCO与N-LCO@LMBO中Co 3d与O 2p带中心之间的能量分离示意图。

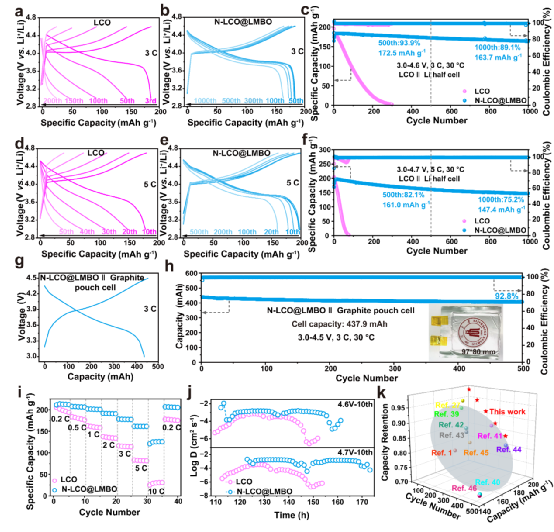

图3 (a, b) 半电池中(a) LCO和(b) N-LCO@LMBO在3 C倍率、3.0-4.6 V电压范围内的恒电流充放电曲线。(c) LCO与N-LCO@LMBO在3 C倍率、3.0-4.6 V电压范围内的循环性能对比。(d, e) 半电池中(d) LCO和(e) N-LCO@LMBO在5 C倍率、3.0-4.7 V电压范围内的恒电流充放电曲线。(f) LCO与N-LCO@LMBO在5 C倍率、3.0-4.7 V电压范围内的循环性能对比。(g) N-LCO@LMBO || 石墨软包电池的初始充放电曲线。(h) N-LCO@LMBO || 石墨软包电池在3 C倍率、3.0至4.5 V电压范围内的循环性能。插图:组装的软包电池照片。(i) 半电池中LCO与N-LCO@LMBO在3.0-4.6 V电压范围内的倍率性能。(j) 基于GITT结果得到的LCO与N-LCO@LMBO在第10次循环时的Li⁺扩散系数。(k) 本工作中4.6 V LCO在1 C倍率下的循环性能与先前报道工作的比较。

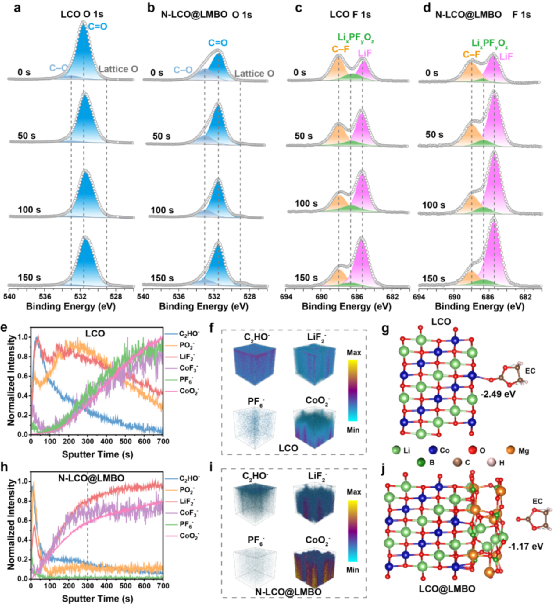

图4 LCO与N-LCO@LMBO在3 C倍率、3.0-4.6 V下循环100次后的XPS深度剖析:(a, b) O 1s谱和(c, d) F 1s谱。(e, h) 在3 C倍率、3.0-4.6 V下循环100次后,循环后的(e) LCO和(h) N-LCO@LMBO正极上代表性物种的归一化TOF-SIMS深度剖析。(f, i) 循环100次后(f) LCO和(i) N-LCO@LMBO表面的C₂HO⁻、LiF₂⁻、PF₆⁻、CoO₂⁻碎片的3D重构图。(g, j) EC在(g) LCO和(j) LCO@LMBO表面吸附能的计算。

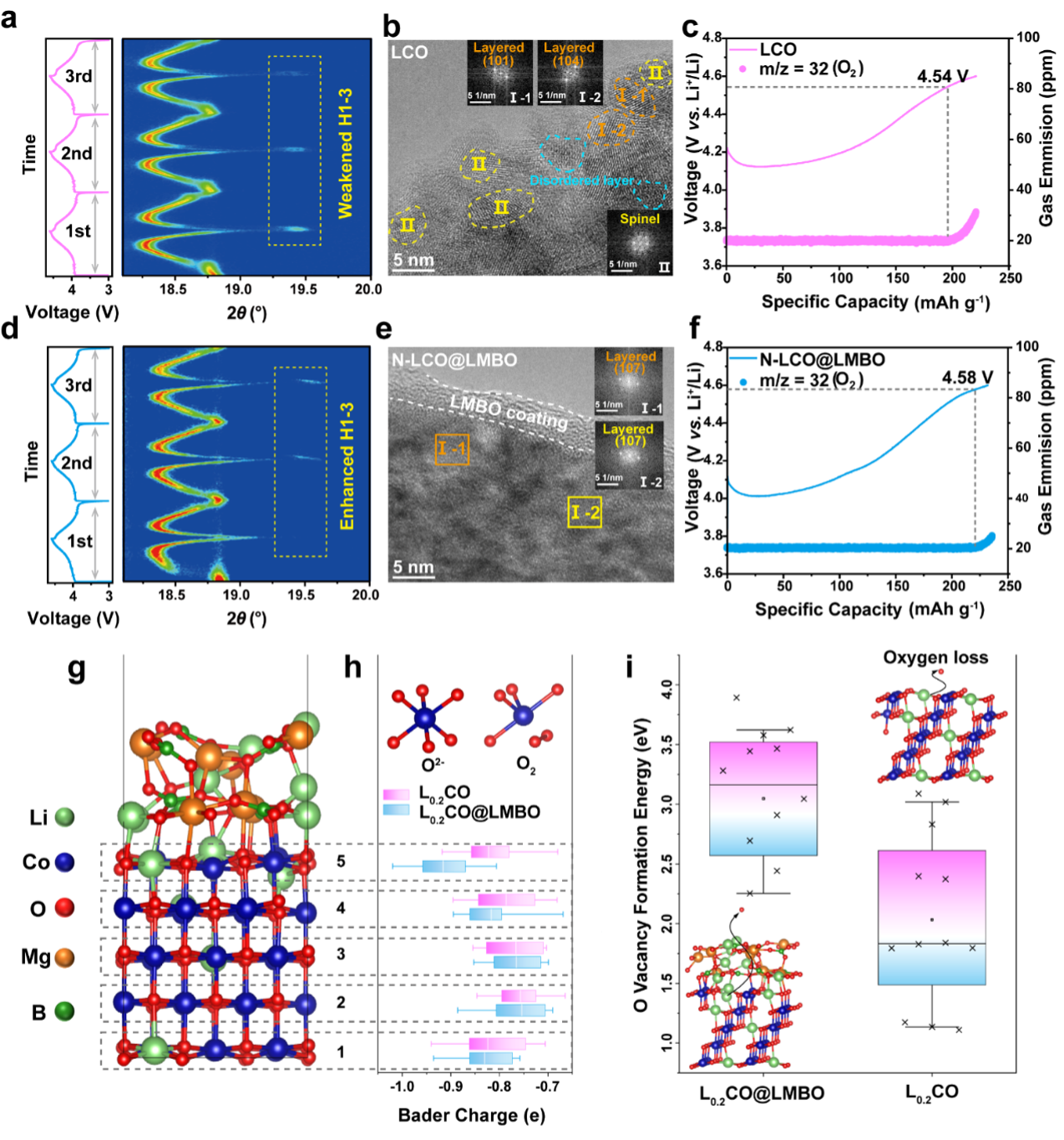

图5 (a, d) (a) LCO和(d) N-LCO@LMBO在0.2 C倍率下前三周循环过程中的原位XRD图谱及相应的充放电曲线。(b, e) 在3 C倍率、3.0-4.6 V下循环100次后(b) LCO和(e) N-LCO@LMBO的HRTEM图像及相应的FFT衍射图。(c, f) (c) LCO和(f) N-LCO@LMBO在0.2 C倍率下从3.0 V充电至4.6 V过程中进行的原位DEMS测试结果。(g) Li₀.₂CoO₂@LMBO的模型结构。(h) Li₀.₂CoO₂@LMBO中各对应层内O原子的Bader电荷箱形图。(i) Li₀.₂CoO₂和Li₀.₂CoO₂@LMBO中LCO顶层的氧空位形成能。

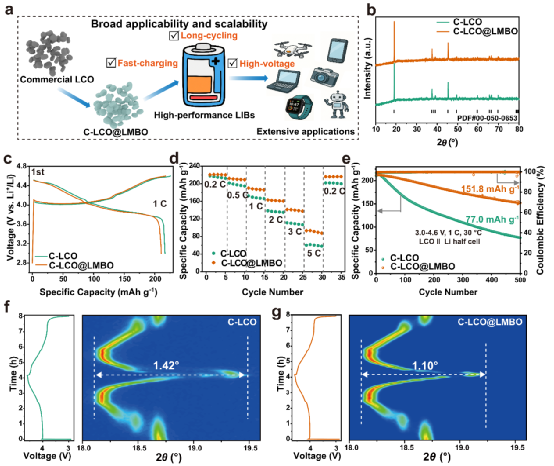

图6 (a) “占位交换”策略在商业LCO(C-LCO)中应用的示意图。(b) C-LCO与C-LCO@LMBO的XRD图谱。(c) 半电池中C-LCO与C-LCO@LMBO在1 C倍率、3.0-4.6 V电压范围内首次循环的恒电流充放电曲线。(d) 半电池中C-LCO与C-LCO@LMBO在3.0-4.6 V电压范围内的倍率性能。(e) C-LCO与C-LCO@LMBO在1 C倍率、3.0-4.6 V电压范围内的循环性能。(f, g) (f) C-LCO和(g) C-LCO@LMBO在0.2 C倍率下首次循环过程中的原位XRD图谱及相应的充放电曲线。

论文链接:https://doi.org/10.1039/D5EE04240B