我院新能源材料与电池团队在国际顶级期刊Angewandte Chemie International Edition发表题为《Multi-field Coupling Driven In-situ Interfacial Growth of COF-functionalized Membranes for Lithium-Sulfur Batteries》的研究论文。通讯作者为我院孟岩副研究员(专职科研)、陈小娟副研究员(四川大学化学工程学院)和刘鹏程教授(东南大学集成电路学院)。

锂硫电池因其高能量密度(2600 Wh kg⁻¹),已成为下一代高能储能体系的有力竞争者。然而,可溶性多硫化物在正负极之间的穿梭效应,会导致活性物质损失和容量迅速衰减,这仍是制约其商业化的核心难题。为最大限度地抑制穿梭效应,同时避免引入过多的非活性“死重”,能够选择性拦截或转化多硫化物的功能化隔膜成为了研究焦点。目前,主流的制备方法是通过涂覆或负压过滤将功能材料(如碳材料、金属化合物等)负载在商业隔膜上。然而,这两种方法都难以在隔膜内部形成连续、完整的功能层,无法有效占据其内部孔隙。相比之下,界面自组装法能够实现功能材料的可控分布并形成连续层。

团队提出了一种多因素耦合驱动的原位界面聚合策略实现了三大突破:

(1)调控相界面物性,使各向异性的隔膜在界面平整铺展;

(2)通过调控生长动力学,实现COF以“层层穿透”模式深度填充隔膜孔隙;

(3)借助COF-TAPA材料自身的筛分与化学吸附协同作用,同时实现高效锂离子传输与多硫化物强力锚定。

最终制备的隔膜使锂硫电池兼具高容量、长寿命及优异倍率性能。该工作为发展高性能锂硫电池功能化隔膜提供了新颖的制备思路。

全文链接:

Yun-Chen Ge, Rui-Xiang Wang, Xue-Chun Huang, Jiang Zhu, Bin He, Xiao-Juan Chen*, Peng-Cheng Liu*, Yan Meng*. "Multi-field Coupling Driven In-situ Interfacial Growth of COF-functionalized Membranes for Lithium-Sulfur Batteries." Angewandte Chemie International Edition, 2025. doi/10.1002/anie.202515665.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202515665

全文解读:

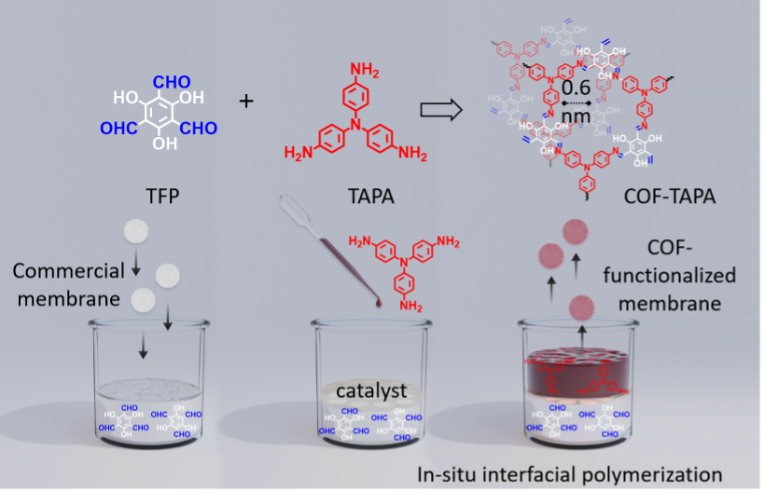

如何将COF均匀地“种植”在隔膜内部而非简单表面覆盖,是巨大挑战。本研究利用重力、浮力、溶胀作用等多效应耦合,先将隔膜完美地“拉平”在油水界面,再通过界面反应让COF颗粒直接穿插在隔膜孔隙中“生长”,实现了功能材料与基体的完美融合(图1)。

图1 COF功能化膜的原位界面聚合方法

1. “选舞台”:为隔膜寻找平衡支点

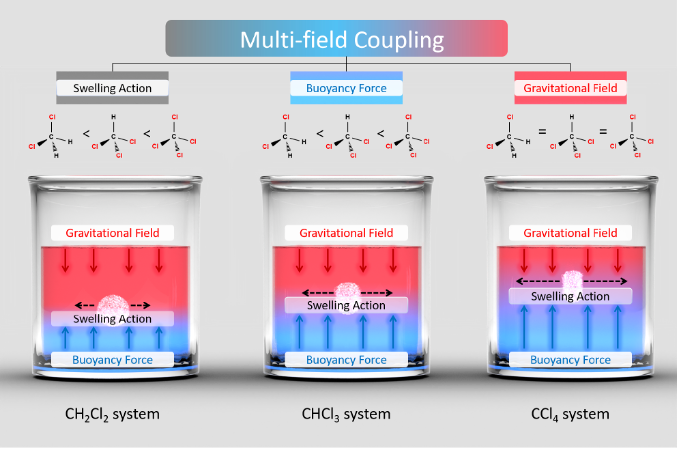

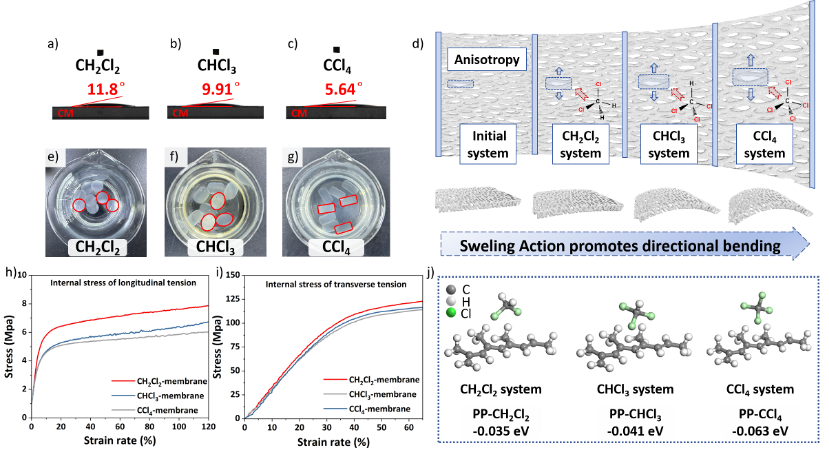

研究人员通过溶剂筛选同时平衡重力、浮力与各向异性的溶胀作用,使隔膜在界面处保持近乎完美的平整状态(高斯曲率K≈0)(图2)。保证了COF在孔内的有效生长(图3)。

图2 多因素作用下膜在不同有机溶液体系中的变形状态

图3 商业隔膜与a) CH2Cl2、b) CHCl3和c) CCl4的接触角。d) 膜在不同溶液中的溶胀。商业隔膜在不同溶剂中的状态,e) CH2Cl2、f) CHCl3和g) CCl4。h) 膜在不同溶剂中纵向拉伸的内应力。i) 膜在不同溶剂中横向拉伸的内应力。j) 膜组分与不同溶剂分子CH2Cl2、CHCl3和CCl4之间的亲和力。

2.“定配方”与“控生长”:环境遴选与反应调控协同实现功能层构筑

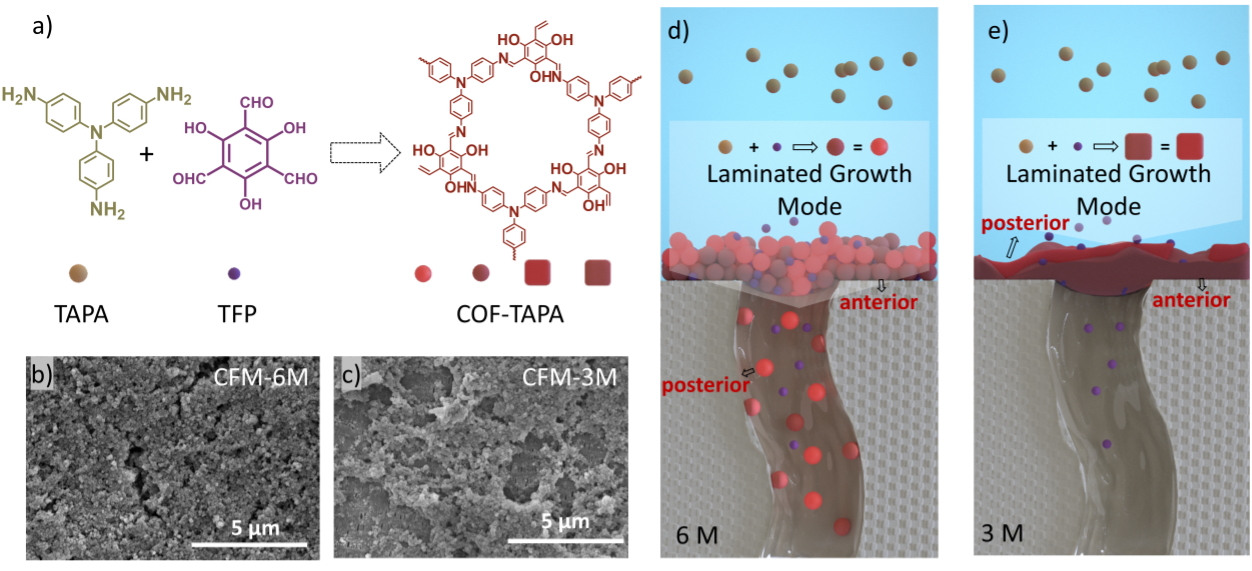

在确定反应“舞台”后,核心挑战在于选择合适的COF材料并精确控制其生长,以在隔膜内部构建连续且深入的功能层。本研究选用了亚胺连接的COF-TAPA,该材料兼具界面自组装能力和对多硫化物限域能力(通过物理筛分与化学吸附协同作用)的双重优势。为实现该COF在隔膜孔隙中的原位、可控生长,关键在于调控其聚合动力学。研究人员发现,催化剂的浓度是决定性因素。在6M乙酸浓度下,快速的生成COF颗粒构成一个疏松的框架,后续生成的颗粒能持续穿透该框架,深入填充至隔膜的深层孔隙中,最终形成从表面到内部均匀功能化的隔膜(CFM-6M)。反之,若浓度过低(3M),则会在界面处形成一层“外壳”,阻碍大部分后续颗粒向内穿透。这种对生长过程的精准调控,是成功构建高性能功能隔膜的关键(图4)。

图4. a) 自支撑COF膜组分。不同催化剂浓度生长的功能化膜的SEM结果,b) 6 M和c) 3 M。不同催化剂浓度下层状生长模式的机理,d) 6 M和e) 3 M。

3.“验性能”:电化学与原位表征共同揭示性能提升根源

功能化隔膜的最终价值需通过电池性能验证。电化学测试表明,CFM-6M在所有指标上均表现最优。

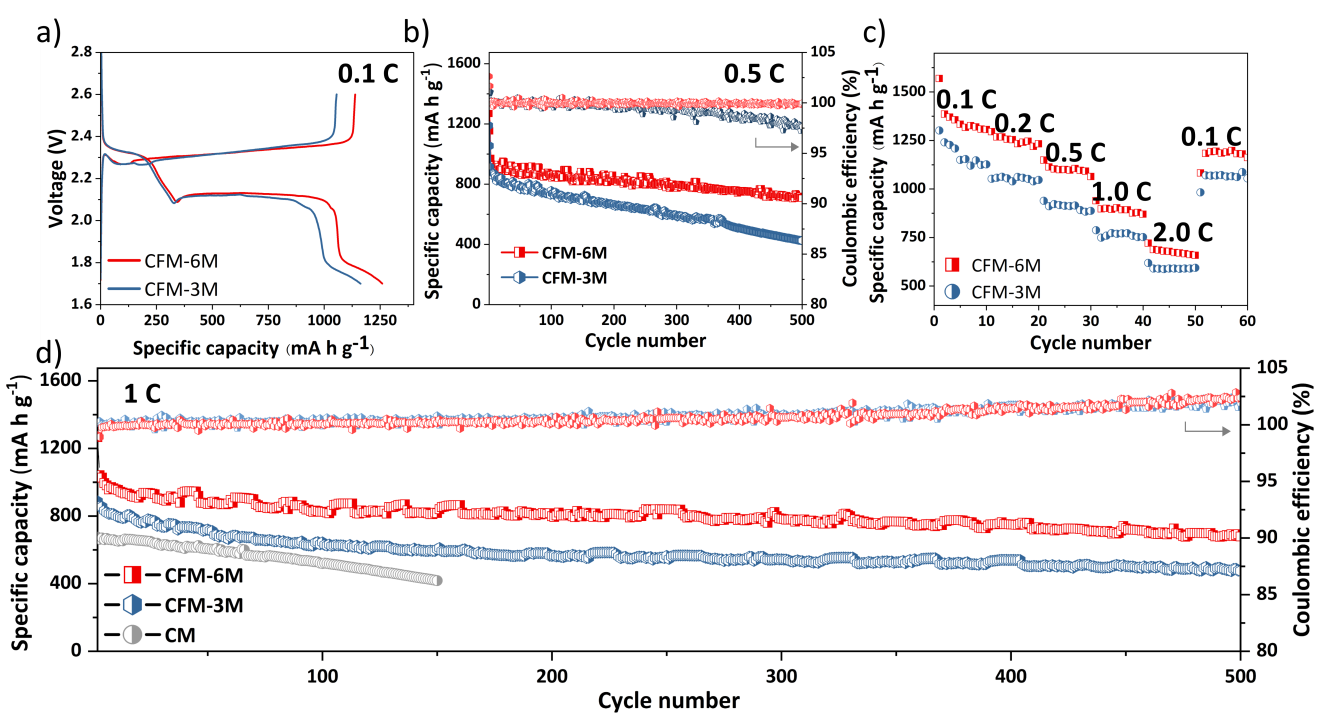

(1)高容量与长寿命:在0.1C倍率下,CFM-6M的首圈放电容量高达1259 mAh g⁻¹。在0.5C下循环200次后,仍能保持825 mAh g⁻¹的可逆容量,显著优于CFM-3M(664 mAh g⁻¹)和原始隔膜CM(580 mAh g⁻¹)。在1.0C倍率下循环500次,CFM-6M的容量衰减率仅为0.069%,展现出卓越的循环稳定性(图5)。即便在超高倍率(5.0C)和贫电解液条件下,CFM-6M依然表现出优异的倍率性能,证明了其强大的实用潜力。

图5 a) CFM-3 M(蓝色)和CFM-6 M(红色)的恒电流充放电曲线。b) CFM-3 M(蓝色)和CFM-6 M(红色)在0.5 C下的循环性能。c) CFM-6 M(红色)和CFM-3 M(蓝色)在不同倍率下的放电容量。d) CFM-3 M(蓝色)、CFM-6 M(红色)和CM(灰色)在1.0 C下的循环性能。

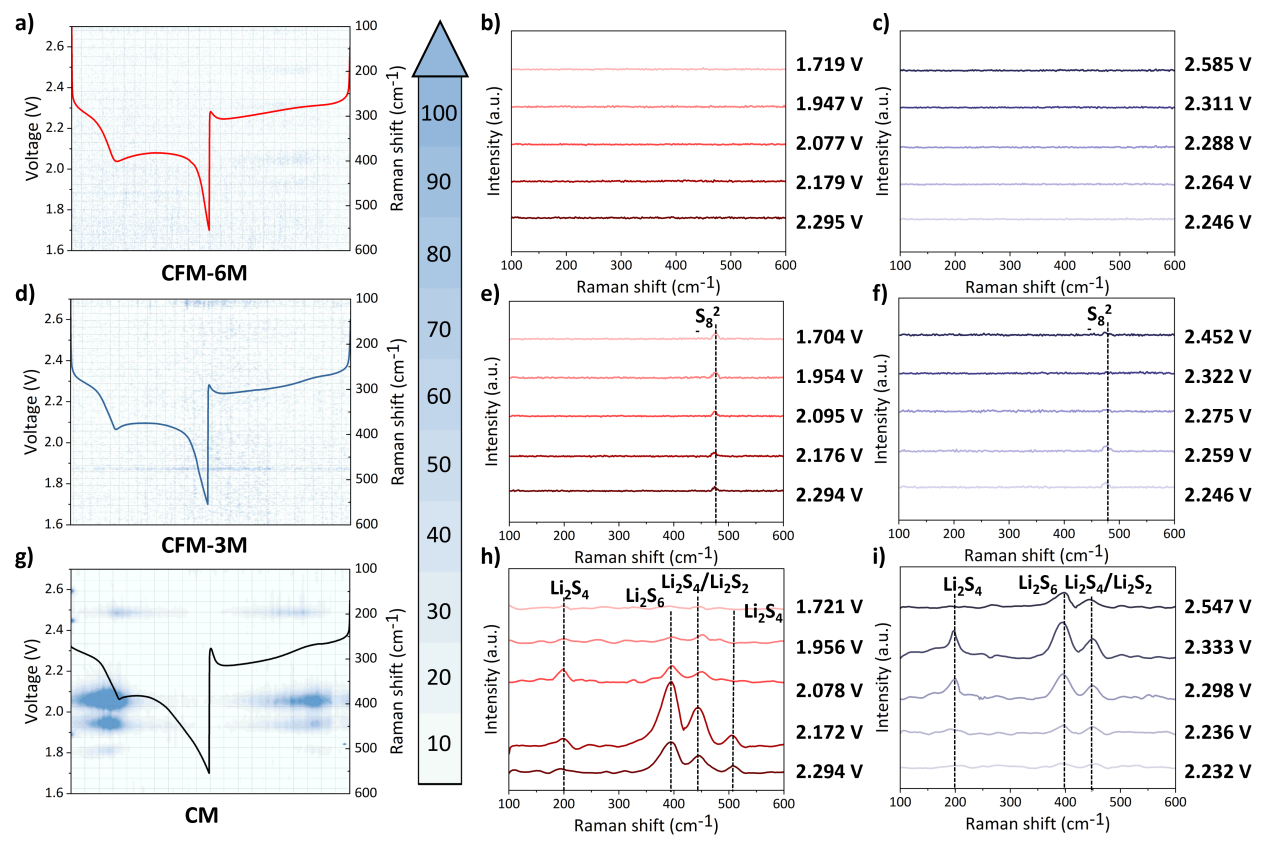

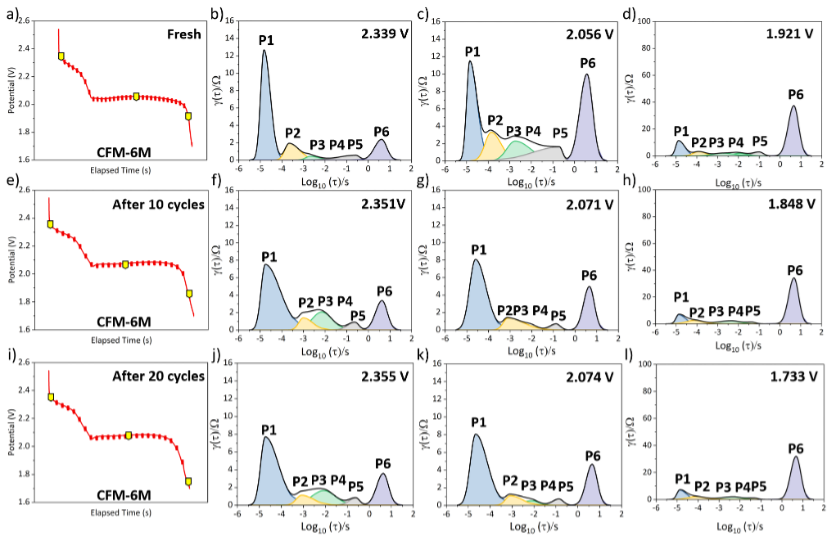

(2)原位表征揭示“防穿梭”机制:性能差异的根源在于对多硫化物“穿梭效应”的抑制能力不同。原位拉曼光谱直观显示,在一个完整的充放电循环中,CFM-6M电池的负极侧几乎探测不到多硫化物的信号,而CFM-3M和CM的负极则出现了明显的多硫化物特征峰。这直接证明了CFM-6M具有更出色的多硫化物阻隔能力(图6)。另外,通过分布弛豫时间(DRT) 技术对电池阻抗进行深度解析,发现了一个关键证据:代表放电最终产物Li₂S沉积量的特征阻抗(P6),在CFM-6M电池中不随循环次数增加而衰减,始终保持稳定。这表明其有效活性物质没有因“穿梭”而损失。反之,CFM-3M电池中的Li₂S沉积量则随循环明显减少,直接证实了多硫化物的持续流失。这从动力学角度解释了CFM-6M为何拥有更长的循环寿命(图7)。

图6 a)–c) CFM-6 M、d)–f) CFM-3 M和g)–i) CM负极表面的原位拉曼光谱。

图7. a) CFM-6 M、e) 循环10次后和i) 循环20次后的放电曲线(原位EIS记录)。CFM-6 M在不同电压下的DRT谱图,b)–d) 未循环、f)–h) 循环10次后和j)–l) 循环20次后

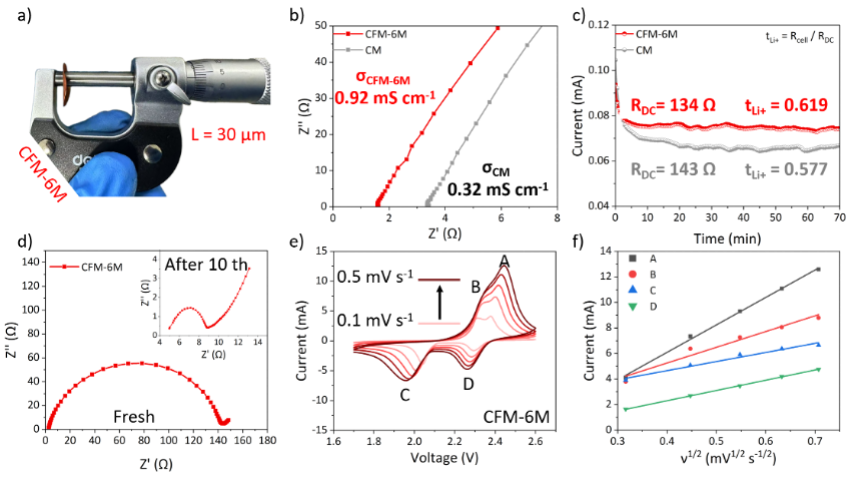

(3)-OH基团的双重妙用:促传导、强锚定:性能提升的另一关键在于COF-TAPA结构中的电子给体-OH基团。它们不仅通过促进锂盐解离,显著提升了锂离子电导率(σ~CFM-6M~: 0.92 mS cm⁻¹,是CM的近3倍)和迁移数(0.619),构筑了锂离子传输的快速通道;同时,这些极性基团还能通过静电排斥与化学吸附的协同作用,选择性阻遏带负电的多硫化物离子,实现了“离子筛分”功能。这种促进传导与强化锚定的双重机制,是CFM-6M能够同时实现高离子电导率和优异循环稳定性的核心所在(图8)。

图8. a) CFM-6 M隔膜的厚度。基于对称不锈钢SS||SS电池的电化学阻抗谱(EIS)的奈奎斯特图,对比评估了b) CFM-6 M的离子电导率。以及使用对称Li||Li电池测得的c) CFM-6 M与CM的离子迁移数对比。d) CFM-6 M(未循环)及循环10次后的EIS图谱。e) 采用CFM-6 M正极的电池在不同扫描速率下的循环伏安曲线,f) 以及峰值电流(A、B、C、D点)与扫描速率平方根的关系。