2025年11月27日,我院谢和平院士团队在Nature子刊Nature Communications上发表题为“Tough and tear resistant hydrogel with a sandwich mineralized structure induced by bidirectional ion migration”的研究论文。该成果源于谢和平院士提出的原位五保取芯(保温、保压、保质、保湿、保光取芯)颠覆性构想,聚焦解决在深部保真取芯原位复杂环境下“保质保湿保光取芯”固态密封膜的成型与高性能难题,通过交叉融合深部工程环境特征与材料成型物理化学过程,开发出全新“夹层矿化结构”的高强韧水凝胶,为深部保真(五保)取芯随钻成膜核心材料发展奠定了基础。

向地球深部进军探索深地科学奥秘,不仅是国际前沿科学问题,也是当前最紧迫的现实问题,更是国家安全和民生问题。当前深部工程领域依赖“普通岩芯”获取参数,然而“普通岩芯”脱离原位环境后严重失真,不能真实反映原位赋存环境,导致深部岩石力学理论与深部原位环境脱离、油气资源储量“测不准、算不准”、微生物消亡等科学难题。针对这一重大挑战,谢和平院士在国际上首次提出“五保”取芯与保真测试分析全新构想,并牵头获批国家自然科学基金委员会国家重大科学仪器研制项目“深部岩石原位保真取芯与保真测试分析系统(51827901)”。该颠覆性构想将为实现深部能源资源开发和灾害防控,确保深部资源储量和品位准确评价等提供全新基础理论与技术支撑。其中,保质保湿保光取芯是“五保”的关键之一,也是世界空白——需在取芯过程中同步实现保持岩芯原始物质成分(特别是易挥发的气液相组分)、维持岩芯内部孔隙中水饱和度的稳定、避免光照导致岩芯中可能存在的微生物等生命体消亡。

谢和平院士创新提出深部取芯的随钻原位固态成膜密封原理与构想,即在取芯钻进过程中,在岩芯表面原位均匀生长一层兼具高阻隔、高韧性的致密高分子膜,实时封存岩芯内部原始物质,进而保护岩芯内部固、液、气及微生物等原位物质成分与结构不受污染或散失,真正从深部获取保真岩芯(图1)。这一技术对材料提出严苛要求——需在深部原位环境下快速成膜、高效保质,并在复杂环境下保持力学稳定性与耐久性。

图1. 深部原位保质保湿保光取芯原理与方法

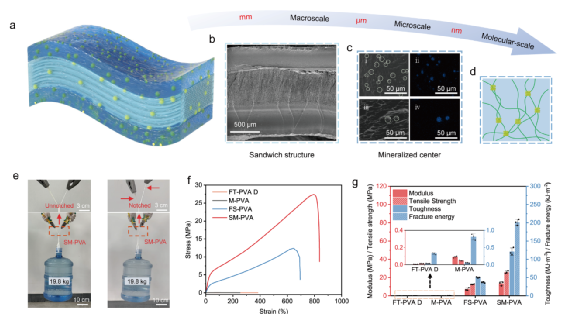

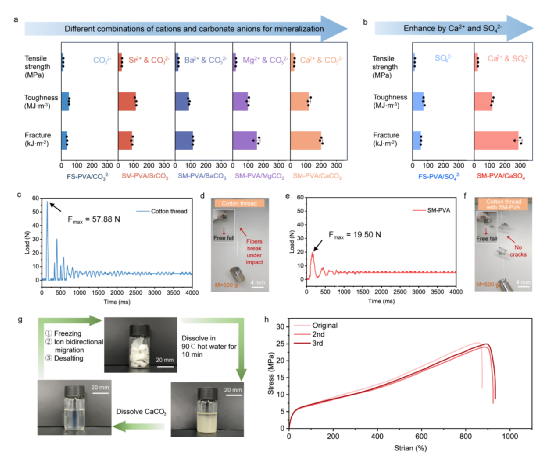

本研究聚焦“原位随钻随成膜”构想,创新提出了离子双向扩散机制,构建出了一种全新“矿化夹层结构”的强韧凝胶材料。该材料独特的“致密-多孔-致密”夹层结构有助于增强阻隔性能,为实现保质保湿保光取芯提供了关键保障。同时,本研究重点揭示了水凝胶膜材从纳米到毫米尺度的多级能量耗散机制,实现了凝胶材料强度(33.51 MPa)、韧性(断裂能286.39 kJ·m-2)及延展性(应变可达1026%)的协同突破(图2)。该材料凭借优异的耐盐性与强韧的力学性能,能够有效避免取芯过程中机械冲击损害岩芯与膜材损伤失效,从而助力原“质”原“位”获取保真岩心。此外,其独特的结构特征也为柔性器件、软体机器人、智能传感等前沿领域的发展提供了新思路。

图2. SM-PVA水凝胶的多级能量耗散机制与力学性能

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-66423-2

全文解读:

随着浅部矿产资源的不断枯竭,资源勘探与开发利用正逐步向深部延伸。然而,在深部钻探与取芯过程中,温度、压力及周围流体环境的剧烈变化,会引起岩芯显著的机械扰动与成分扰动,导致其原始物理、化学和生物信息的不可逆丢失与失真,难以获取真实的原位样品。针对这一难题,谢和平院士创新提出了“五保取芯”理念,即保压、保温、保质、保湿与保光取芯。其中,保质保湿保光取芯技术是通过物理或化学方法在取芯过程中生成一层固态聚合物膜来维持岩芯原始成分、含水状态与光环境特征。然而,深部取芯过程中不可避免地受到剧烈的机械扰动与成分扰动,导致密封失效与岩芯破坏。为在深部复杂环境下实现高保真取芯,迫切需要构建一种力学强韧、抗扰动性能优异的材料体系,能够在取芯钻进及储运过程中稳定包覆与有效密封保护,从而实现岩芯环境的真实保持。

近年来,为提高软材料(例如水凝胶等)在复杂环境下的强韧性,研究者提出了多种结构设计策略来增强其力学性能,如构建双网络、相分离结构以及纳米晶域强化等。这些方法通常引入了牺牲性能量耗散机制,包括氢键、静电作用、配位作用、界面滑移以及晶体解离等。然而,同时实现高断裂强度与高韧性仍然是一个主要挑战。

受天然强韧材料(如鱼鳞和贝壳)层级结构的启发,近年来研究表明,构建多尺度结构是一种有效提升水凝胶力学性能的策略。不同尺度的结构单元可提供互补的增强机制,在分子尺度的动态牺牲键、在纳米和微米尺度的丰富高阶结构以及在宏观尺度上的取向结构、梯度结构与层状结构等通过层级协同在各个尺度上提供能量耗散途径,并且实现跨尺度的协同作用,确保高效载荷传递与均匀应力分布。综上所述,多尺度结构设计在水凝胶设计中具有独特优势。

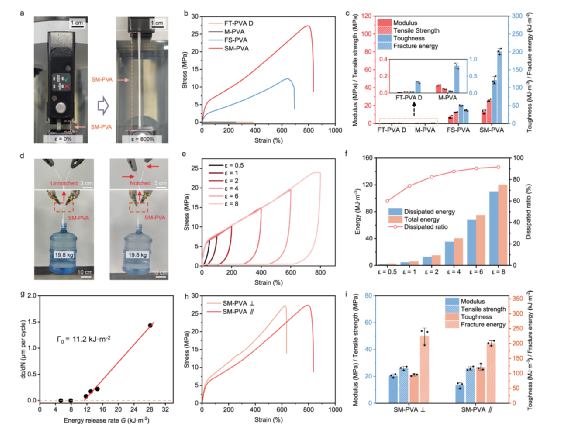

谢和平院士团队此次研究提出了一种通过冷冻辅助双向迁移过程构建夹层矿化结构水凝胶(SM-PVA)的全新策略。与传统水凝胶的能量耗散结构不同,该体系形成了一个以物理矿化交联中心为核心的致密–多孔–致密层级能量耗散结构,可使应力在多层与矿化中心间传递,从而显著提升材料的力学强度(33.51 MPa)、拉伸应变(1026.55%)及抗撕裂性能(286.39 kJ·m-2)。值得注意的是,在平面内该水凝胶在与冻结方向平行与垂直方向上均表现出可比的力学性能。

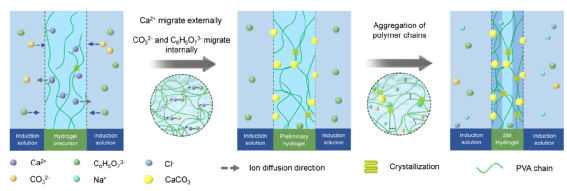

图3. 冷冻辅助离子迁移诱导夹层矿化结构水凝胶原理示意图

图4. SM-PVA水凝胶的力学性能表征

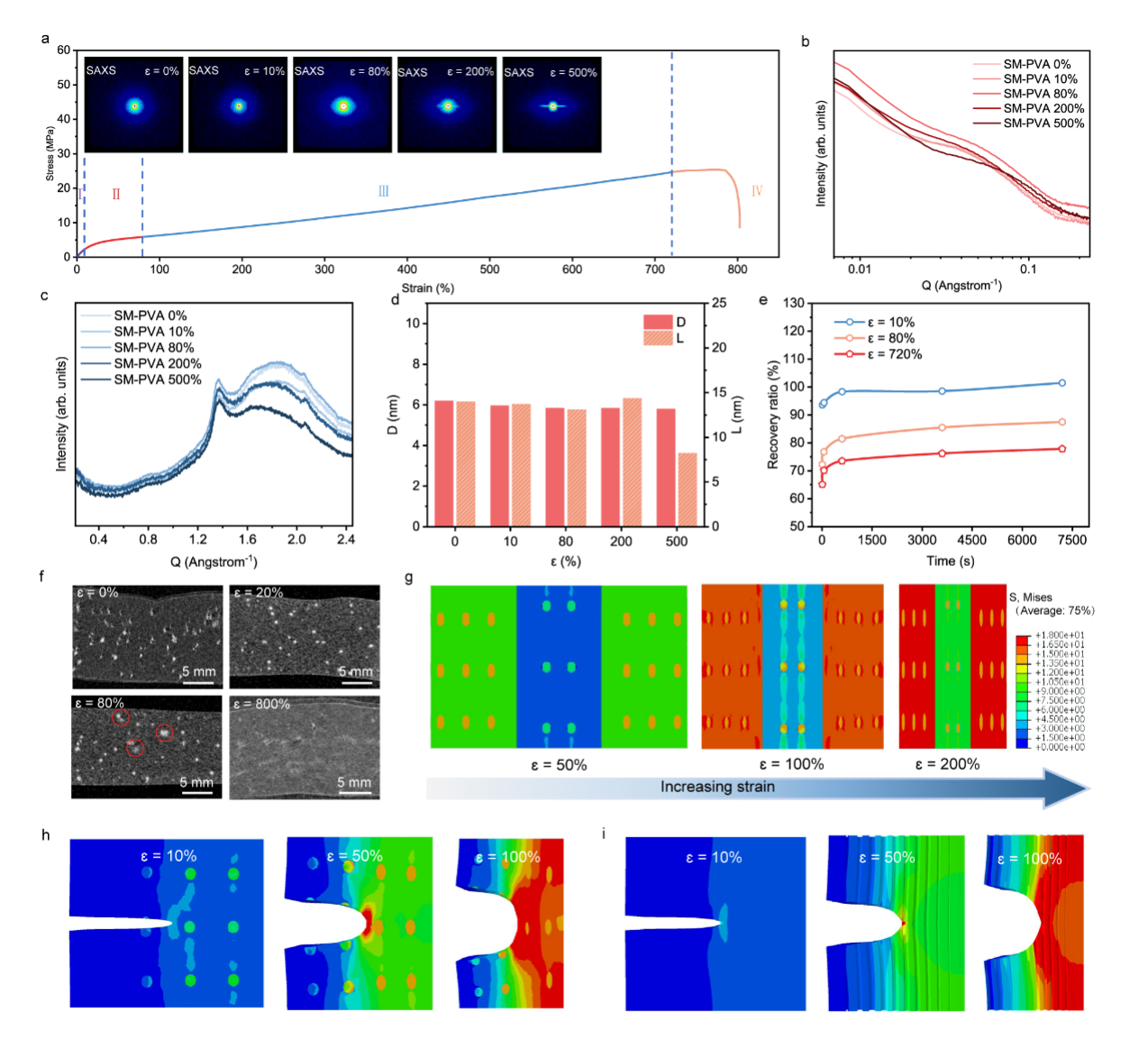

研究进一步揭示了其结构形成演化过程及能量耗散机制。该策略通过配位离子在预凝胶网络中诱导延迟的霍夫迈斯特效应,并沉淀形成原位矿化中心,构筑致密-多孔-致密的夹层矿化结构。在不同的应变阶段SM-PVA展现了不同的增强机制。在弹性阶段,SM-PVA可逆的链段重排以及氢键的断裂与重组起主导作用;在软化阶段,不可逆的链段滑移、晶体解离以及部分碳酸钙颗粒的塌陷开始吸收外部做功;在应变硬化阶段,除了通过链段、晶区、碳酸钙颗粒结构破坏或重构耗散能量,纳米纤维的取向、纤维桥联及摩擦滑移稳定了整体结构,并延缓了裂纹扩展;而在断裂阶段,致密层破裂、界面剥离及大尺度纤维拔出成为主要的能量耗散来源。

图5. SM-PVA水凝胶的增强与抗裂机制探究

此外,不同的阴阳离子组合(锶离子、钡离子、镁离子、钙离子、碳酸根、硫酸根)均适用于该策略,展现出夹层矿化结构和增强的力学性能。将SM-PVA制备为纤维状可以作为高效减震器,能在78 ms内快速吸收1.76 kJ能量并保持结构完整,展现出良好的普适性与广泛应用潜力。值得注意的是,该水凝胶具有良好的可回收性,可多次回收循环使用并保持稳定性能。

图6. SM-PVA水凝胶策略的普适性、适用性及可循环利用性

这一工作不仅为强韧可回收水凝胶的结构设计提供了具有普适性与可扩展性的通用策略,也为深部原位保质保湿保光取芯技术提供了可靠的材料基础与理论支撑。随着这项技术的持续优化与拓展,未来有望应用于极端工况、能源开采、柔性电子器件、软体机器人及智能传感等多领域,推动材料与工程应用的进一步创新。